抗がん剤と聞いて私は、

筆者

筆者吐き気に苦しみながら行う辛い治療

さらに、

- 強烈な吐き気で食事が喉を通らずに激痩せ、

- 脱毛で髪の毛がなくなる、

そんな容姿がガラリと変わっ自分が自分でなくなる、、、そんなイメージを持っていました。

みなさんは、どんなイメージが思い浮かぶでしょうか?

わたしは、この令和の時代に現在進行形で抗がん剤治療を受けていますが、頭の中にあった抗がん剤のイメージとはかなり異なっていました。

この記事は、主治医や専門看護師から教わった令和の抗がん剤、「分子標的薬」と「免疫チェックポイント阻害薬」とについて、自身の体験も交えながら解説します。

「どんな薬なの?」「自分にも使える?」「副作用や費用は?」 そんな疑問を持つ、がん患者さんやご家族の不安に寄り添う情報をお届けします。

分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬

従来の抗がん剤(細胞障害性抗がん薬)は、がん細胞だけでなく、分裂の速い正常な細胞(髪の毛、口の粘膜、血液を作る細胞など)も区別なく攻撃してしまうため、脱毛、口内炎、免疫力の低下といった副作用が出やすいという課題がありました。

それに対し、新世代の薬は以下の点で異なります。

- 分子標的薬: がん細胞の増殖に関わる「特定の分子(弱点)」だけを狙い撃ちする薬。

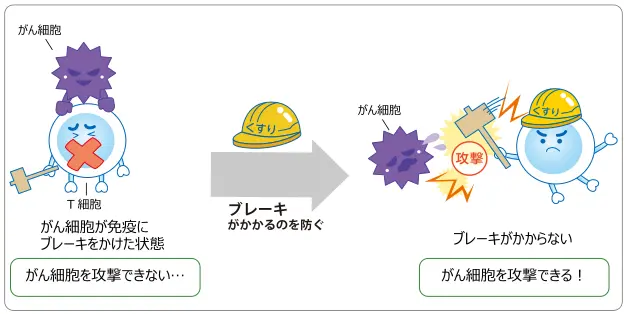

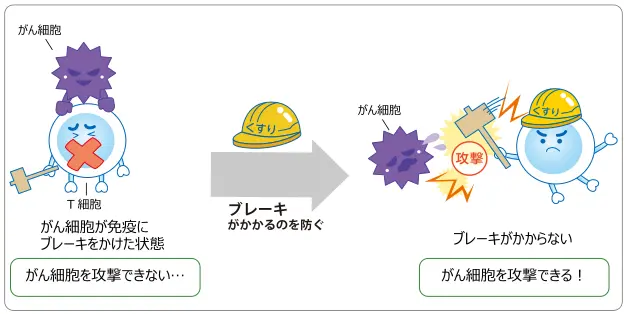

- 免疫チェックポイント阻害薬: がん細胞が免疫にかけている「ブレーキ」を外し、自分自身の免疫細胞(T細胞)が、がんを攻撃できるようにする薬。

どちらも「がん細胞を狙って攻撃する」という共通点があります。

ただし、全員に使えるわけではなく、特定の遺伝子を持つがん患者にだけ使えるのです。これはがん細胞を少しだけ摘出してその遺伝子を調べ、適合すれば使える抗がん剤なのです。

本記事では、まず「免疫チェックポイント阻害薬」から詳しく見ていきましょう。

免疫チェックポイント阻害薬とは? ~免疫のブレーキを外す薬~

抗がん剤の専門知識を持つ認定看護師さんに、詳しく教えてもらいました。

がん細胞はとても賢くて、自分を攻撃しようとする免疫細胞(T細胞)に『攻撃するな』というブレーキをかけて防御します。

免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞のブレーキを解除して、T細胞が攻撃できるようにするのです。

2018年にノーベル生理学・医学賞を受賞した本庶佑教授の研究オプジーボ(一般名:ニボルマブ)です。

(画像:国立がん研究センター がん情報サービスより)

私の場合は、免疫チェックポイント阻害薬が使えない遺伝子でした。

どのようながんに使われるか?

当初は一部の皮膚がん(悪性黒色腫)などに限定されていましたが、現在ではその有効性が認められ、多くの種類のがんで保険適用となっています。

使えるがんは

- メラノーマ(悪性黒色腫)、

- 非小細胞肺がん、

- 腎細胞がん、

- ホジキンリンパ腫、

- 頭頸部がん、

- 胃がん、

- 悪性胸膜中皮腫

などです。

国立がん研究センター がん情報サービスより

(※使用できる条件は、がんの種類や遺伝子の状況によって細かく決まっています)

メリットと注意すべき副作用

メリット:一部の患者には持続的な効果も

この治療が注目される理由は、従来の治療が効かなくなったがんに対しても、一定の割合(10%~30%程度)で明確な治療効果を示す点です。 さらに、効果があった場合には、その効果が長く続く可能性があると期待されています。

デメリット:特有の副作用と奏効率

一方で、現時点では「効かない患者さんの方が多い」(奏効率10~30%)という課題もあります。また、副作用の出方が従来の抗がん剤と全く異なります。 「自己免疫疾患」に似た副作用が起こる可能性があります。

<主な副作用の例>

- 間質性肺炎、心筋炎(重篤な場合あり)

- 大腸炎

- 甲状腺機能異常

- 1型糖尿病

- 重症筋無力症

これらは全身のあらゆる臓器に起こる可能性があり、早期発見と専門的な対応(薬の中止、免疫抑制剤の使用など)が不可欠です。

分子標的薬とは? ~がんの「弱点」を狙い撃つ薬~

次に、分子標的薬です。これは、がん細胞の増殖や生存に不可欠な「特定の分子」だけを標的(ターゲット)にして、その働きをピンポイントで阻害する薬です。

私の場合は、ベクティビックスという分子標的薬が使えることが分かり、現在のFOLFOX療法を行っています。

薬の標的となる遺伝子変異(例:EGFR、HER2など)が見つかった場合にのみ、その薬を使用できます。

どのようながんに使われるか?(代表的な薬の例)

主ながんと対応する分子標的薬をご紹介します。

- 肺がん(EGFR変異など)

- ゲフィチニブ(イレッサ®)

- オシメルチニブ(タグリッソ®)

- 乳がん(HER2陽性など)

- トラスツズマブ(ハーセプチン®)

- 大腸がん(EGFR陽性など)

- セツキシマブ(アービタックス®)

- パニツムマブ(ベクティビックス®)

メリットと特有の副作用

メリット:正常細胞へのダメージが少ない

看護師さんによると、最大のメリットは

がん細胞の特定分子だけを狙うため、他の正常な細胞への影響が少ない

点だそうです。従来の抗がん剤で顕著だった、脱毛や強い吐き気といった副作用が、比較的軽い傾向にあるとされています。

デメリット:皮膚障害や「耐性」の問題

一方で、分子標的薬にも特有の副作用があります。

皮膚障害(ニキビのような発疹、皮膚の乾燥)、爪囲炎(爪の周りの炎症)、下痢、高血圧などが比較的出やすい副作用です

私もこの副作用に苦しんでいます

また、もう一つの大きな課題が「耐性」です。 しばらく使用していると、がん細胞が分子標的薬に耐性を持ち、効かなくなってしまうそうです。そのため、いつまでの使い続けられるわけではないようです。

私は2016年1月の段階で、16回目のベクティビックス投与をしています。いまのところまだ効いています。

治療費について ~高額療養費制度の活用~

最後に、お金の話です。これらの新世代の薬は、残念ながら非常に高額です。

私が抗がん剤治療で支払っている金額は1回約2~11万円です。

最初のころは11万円台でしたが、高額医療の限度額を超えてからは、2万~8万、時には受付で

本日のお会計はありません

と言われることもあります。

「高額療養費制度」という強力なセーフティネットのおかげです。

これは、1ヶ月(1日~末日)の医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です(※所得や過去の利用回数によって上限額は異なります)。

マイナ保険証を提示して治療を受ければ、高額医療費の限度額を超える支払いが自動で免除されます。詳細はこちらの厚生労働省のHPをご覧ください。

がん治療を受ける方は、マイナ保険証が必須です。

まとめ:納得して治療に臨むために

免疫チェックポイント阻害薬と分子標的薬の登場により、がん治療は「個別医療」へと大きく変わりました。私自身も、分子標的薬に恩恵を受けています。

しかし、これらの薬にも特有の副作用や耐性、費用の問題があります。

抗がん剤治療を進めるうえで最も大切なのは、主治医や看護師と十分にコミュニケーションをとって、ご自身が「納得して」治療に臨むことだと、私は痛感しています。なんでも聞いて、一歩一歩治療を進めましょう。